Israele considerava George Habas un crudele dirottatore di aerei. Tuttavia, il recente libro scritto in ebraico da Eli Galia mostra che la linea del leader del FPLP sarebbe stata molto migliore per i palestinesi rispetto ai compromessi di Arafat.

di Gideon Levy, 13/4/2018 haaretz.com

(Traduzione a cura di Associazione Amicizia Sardegna Palestina)

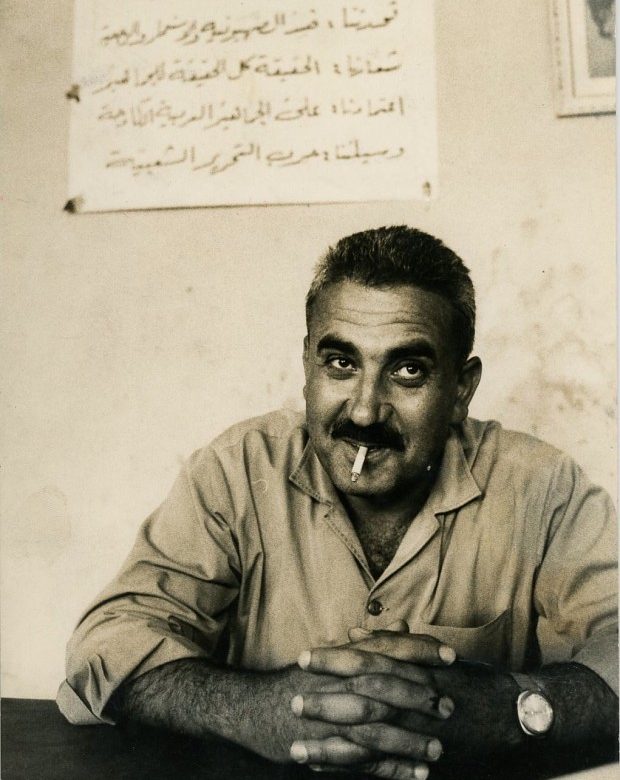

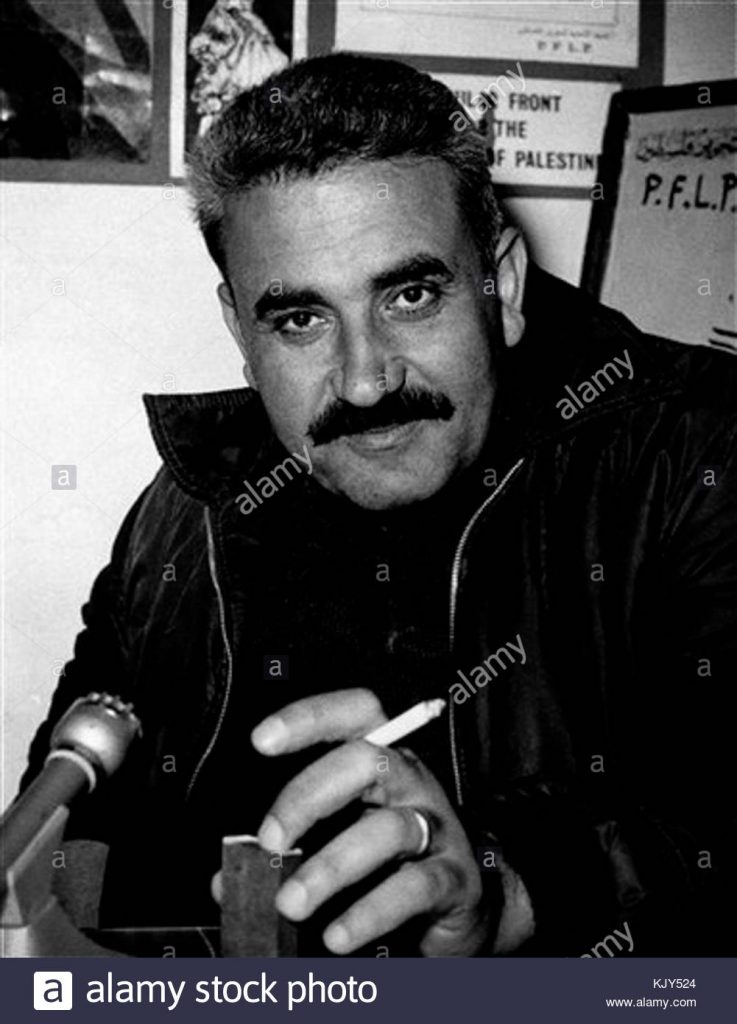

George Habash ha rappresentato per decenni il nemico giurato di Israele, l’incarnazione del male. Perfino il titolo di “Dottore” prima del suo nome – era un pediatra – veniva considerato blasfemo. Habash era un dirottatore di aerei, era il terrore, nient’altro che il terrore. In un paese che non riconosceva l’esistenza di partiti politici palestinesi (avete mai sentito parlare di partiti politici palestinesi? – ci sono solo gruppi terroristici), la conoscenza dell’uomo che guidava il FPLP era praticamente pari a zero. Cosa c’è da sapere su di lui? Un terrorista, un sub-umano. Uno che doveva essere ucciso. Un nemico. Il fatto che fosse un ideologo, un rivoluzionario, che fosse stato espulso da Lod (sua città natale), contava poco. Rimaneva comunque il dirottatore dell’aereo partito da Damasco, l’uomo del Fronte del Rifiuto che non era diverso dal resto dei “terroristi”, da Yasser Arafat, a Wadie Haddad a Nayef Hawatmeh.

Proprio in questi giorni viene pubblicato in ebraico “George Habash: a Political Biography” di Eli Galia. Un libro che descrive la realtà, un’opera lontana dagli echi della propaganda, dell’ignoranza e della dottrina, destinata a lettori israeliani che siano pronti a leggere una biografia del nemico. Probabilmente saranno in pochi a leggerlo, ma questo lavoro di Galia, esperto di affari mediorientali, merita un plauso. È una biografia politica, come specificato nel sottotitolo; non si ritrova, dunque, la dimensione personale, spirituale e psicologica del protagonista. Non c’è neanche un gossip. Per questo leggerlo richiede una certa dose di concentrazione e di buon gusto. Eppure è affascinante.

Il libro di Galia non può essere considerato una critica e neanche un lavoro propagandistico; questa obbiettività, considerata la mentalità israeliana di oggi, non è certo da dare per scontata. L’autore riporta numerose informazioni, corredate da circa mille note, riguardo la carriera politica di Habash, personalità dogmatica, nonostante la sua vita sia andata incontro a una serie di capovolgimenti ideologici. E se questo è dogmatismo, allora il pragmatismo cosa è? Habash, il dogmatico, ha attraversato più cambiamenti ideologici di qualsiasi israeliano rimasto incollato alla narrazione sionista, non spostandosi di un millimetro – e che ovviamente non viene considerato dogmatico.

Nel libro Habash è presentato come una persona dalle numerose contraddizioni: un membro della minoranza cristiana attivo tra la maggioranza musulmana; un borghese diventato marxista; un leader duro e inflessibile che era stato visto piangere nella sua stanza mentre scriveva un articolo sui crimini di Israele contro la sua gente. È stato costretto a scappare e a fuggire per la sua vita, spostandosi da un posto all’altro, spesso più per paura dei regimi arabi che di quello israeliano.

Venne incarcerato in Siria e fuggì dalla Giordania, dedicò la sua vita a una rivoluzione che non si realizzò mai. È impossibile non provare ammirazione per una persona che ha dato la sua vita per le sue idee, così come è da ammirare lo studioso che ha dedicato tutta la sua ricerca sapendo che saranno pochi i lettori che si interesseranno del defunto Habash, in un Israele che ha perso qualsiasi interesse nella questione dell’occupazione e della lotta dei palestinesi.

Il libro conferma la triste conclusione che Habash aveva ragione. Gran parte della sua vita è stata spesa a combattere i compromessi; mentre Arafat, l’uomo del compromesso, ha vinto l’accattivante e storica battaglia fra i due. La loro era una relazione di amore-odio, che alternava ammirazione e sdegno senza mai arrivare a una completa rottura, almeno fino a quando Arafat vinse la sua battaglia di Pirro.

Qual è stato il beneficio apportato da tutti i compromessi di Arafat? Qual è stato il risultato del riconoscimento di Israele, o dello stabilire la nascita di uno stato palestinese sul 22% del territorio, o dei negoziati con il sionismo e con gli Stati Uniti d’America? Nessuno, se non il rafforzamento dell’occupazione israeliana e il conseguente massiccio progetto di insediamento.

Guardando indietro, è logico pensare che se le cose stavano così forse sarebbe stato meglio seguire la lotta al compromesso tracciata da Habash, che per gran parte della sua vita è rimasto contrario a ogni negoziato con Israele; che credeva che con Israele fosse possibile negoziare solo con la forza; che pensava che la posizione di Israele sarebbe potuta cambiare solo se avesse pagato un prezzo; che sognava un unico stato secolare e democratico che garantisse a tutti uguali diritti e che si rifiutava di discutere qualsiasi cosa se non questi punti.

Sfrotunatamente, Habash aveva ragione. Non è dato sapere cosa sarebbe successo, se i palestinesi avessero seguito la sua strada, ma è impossibile non ammettere che l’alternativa è stata un fragoroso fallimento.

Il Che Guevara palestinese.

Habash, nato nel 1926, scrisse della sua infanzia: “I nostri nemici non sono gli ebrei, ma gli inglesi… I rapporti tra ebrei e palestinesi erano naturali e, alle volte, perfino buoni” (p. 16). Studiò medicina alla American University di Beirut. Sua madre e suo padre, preoccupati, gli scrivevano che avrebbe dovuto rimanere lì, dal momento che c’era la guerra.

Ma Habash ritornò per prestare servizio volontario in una clinica di Lod; ritornò e vide. Vedere i soldati israeliani che invasero la clinica nel 1948, accese in lui la fiamma della resistenza armata: “fui preso dal desiderio di sparargli con una pistola e ucciderli, ma non avendo armi, ho usato il silenzio. Li ho guardati e ho pensato: questa è la nostra terra, voi bestie, questa è la nostra terra e non la vostra. Rimarremo qui per uccidervi. Non vincerete questa battaglia” (p. 22).

Il 14 luglio fu cacciato dalla sua casa con il resto della sua famiglia. Non è mai tornato nella città che amava. Non dimenticò mai ciò che vide a Lod nel 1948, tantomeno abbandonò l’idea della resistenza armata. Potrà mai il lettore israeliano capire il suo sentimento?

Stabilitosi a Beirut, prese parte ad attacchi terroristici contro obiettivi strategici nella città, a Damasco e ad Amman: “Ho lanciato granate e partecipato a tentativi di uccisione. Provavo un infinito entusiasmo quando facevo queste cose. In quel periodo, consideravo che la mia vita non avesse valore in relazione a quello che stava succedendo in Palestina”.

Il “Che Guevara palestinese” – entrambi erano dottori – prese la decisione di vendicarsi della Nakba, contro l’occidente e contro i regimi arabi che avevano abbandonato la sua gente, anche prima di vendicarsi contro gli ebrei. Aveva anche pianificato l’uccisione del re giordano Abdullah. Fondò una organizzazione di studenti a Beirut, chiamata la Comune: completò il percorso di studi in pediatria e scrisse: “Presi il diploma e dissi: Congratulazioni mamma, tuo figlio è un dottore. Adesso, però, fammi fare davvero ciò che voglio. E infine, fu quello che successe” (p. 41). Un giorno gli fu chiesto se fosse il Guevara del Medioriente, ma rispose che avrebbe preferito essere il Mao Zedong delle masse arabe.

Fu il primo a issare la bandiera del ritorno e, nel frattempo, aprì cliniche per rifugiati ad Amman. Secondo Habash, la strada del ritorno passava per Amman, Beirut e Damasco. L’idea del pan-arabismo lo accompagnò per tutta la vita, finché non abbandonò anche quello.

Pensò anche di abbandonare la medicina: “Sono un pediatra. Ho amato il mio mestiere. Credo di aver avuto il più bel mestiere del mondo ma ho dovuto prendere una decisione e non mi sono pentito… Una persona non può dividere i suoi sentimenti in questo modo: curare da una parte e uccidere dall’altra. È il momento di dirsi: o una cosa o l’altra”.

L’unica arma rimasta

Questo non è un libro né arrogante, né orientalista. Rispetta sia l’ideologia nazionale palestinese, sia coloro che l’hanno creata e vissuta, anche se l’autore non si rispecchia e non condivide necessariamente tale ideologia. Questo è qualcosa di particolarmente raro nel panorama israeliano quando si tratta di arabi e di palestinesi in particolare. Tantomeno l’autore venera ciò che non è degno di essere venerato e non possiede nessuna romantica illusione. Galia presenta una lotta per la libertà, il rispetto e la liberazione, spesso amara, dura, intransigente, a tratti fallimentare e qualche volta molto crudele.

E questo è ciò che viene affermato anche nel documento istitutivo del FPLP, che Habash aveva creato nel dicembre 1967 dopo aver perso la speranza di una unità palestinese: “L’unica arma rimasta alle masse per ripristinare la storia e il progresso e per sconfiggere veramente i nemici e i potenziali nemici nel lungo periodo è la violenza rivoluzionaria. L’unico linguaggio che il nemico capisce è quello della violenza rivoluzionaria” (p. 125).

Ma anche questo sentiero si rivelò fallimentare. “Lo scopo ultimo dei dirottamenti”, scrisse Habash, “era quello di portare la questione palestinese fuori dall’anonimato e mostrarla all’opinione pubblica occidentale, che al tempo era pressoché sconosciuta in Europa e negli Stati Uniti. Volevamo intraprendere azioni che suscitassero una reazione sull’intero mondo. C’era una ignoranza generalizzata sulla nostra sofferenza, in parte dovuta al monopolio del movimento sionista sui media occidentali” (p. 151).

I dirottamenti del FPLP nei primi anni ’70 ottennero il riconoscimento internazionale dell’esistenza della questione palestinese, ma in fin dei conti questo riconoscimento non ha portato da nessuna parte. L’unico risultato concreto sono stati i controlli negli aeroporti di tutto il mondo – grazie, George Habash! Ho letto il libro di Galia su nomerosi voli, anche se non è esattamente un libro da viaggio, e ho pensato che se non fosse per Habash la mia attesa negli aeroporti sarebbe stata sicuramente più corta. Nel mio cuore l’ho perdonato per questo, perché quale altra strada sarebbe stata percorribile per lui e il suo popolo sconfitto, umiliato e sanguinante?

Non è rimasto molto delle sue idee. Cosa è rimasto dell’idealismo scientifico, della politicizzazione delle masse, la lotta di classe e l’anti-imperialismo, il Maoismo e la trasformazione della lotta contro Israele in una lotta armata che, stando ai piani, si sarebbe dovuta trasformare da una guerriglia in una guerra di liberazione nazionale. Quindici anni dopo la creazione del FPLP e 10 anni dopo la morte del suo leader, cosa rimane?

Il successore di Habash, Abu Ali Mustafa, è stato assassinato da Israele nel 2001; il successore del suo successore, Ahmad Sa’adat, è rinchiuso nelle carceri israeliane dal 2006 e davvero poco rimane del FPLP. Durante i decenni passati ad occuparmi della occupazione palestinese, la figura più affascinante che ho incontrato appartenenva proprio al FPLP, ma adesso cosa resta, se non frammenti di sogni?

Il FPLP è una minoranza trascurabile nella politica intra-palestinese, un movimento che una volta pensava di domandare lo stesso potere con Fatah e il suo leader, Arafat. E l’occupazione? È forte e fiorente e la sua fine sembra più lontana che mai. Se questo non è un fallimento, cos’è?

Verso dove sta galoppando Israele?

Certo Habash ha sempre saputo come trarre insegnamenti dai fallimenti. Ciò che risuona ancora oggi sono le sue conclusioni a seguito della Naksa nel 1967, che hanno messo a dura prova il suo spirito, al punto che “i nemici della Palestinesi sono il colonialismo, il capitalismo e i monopoli globali. Questo ha dato origine al movimento sionista, ha fatto un patto con esso, lo ha nutrito, protetto e accompagnato fino a quando non si è arrivati alla creazione dello stato aggressivo e fascista di Israele” (p. 179).

Dalla prospettiva palestinese (riguardo a George Habash), non molto è cambiato. Mentre in Israele, se un tempo poteva essere letta solo come propaganda ostile e superficiale, oggi potrebbe essere letta diversamente.

Dopo il fallimento del 1967, Habash ridefinì l’obiettivo: la creazione di uno stato democratico in Palestina, nel quale ebrei e arabi potessero vivere come cittadini con uguali diritti. Al giorno d’oggi, anche questa idea sembra meno strana e minacciosa di quando Habash l’aveva pensata.

Nel quarantesimo anniversario dalla fondazione dello stato di Israele Habash scrisse che Israele stava galoppando verso il Grande Israele e che le differenze tra la destra e la sinistra nel paese erano irrisorie. Quanto aveva ragione! Allo stesso tempo, riconobbe i successi di Israele e il fallimento del movimento nazionale palestinese. E aveva ragione anche su questo.

E una delle ultime, sebbene amare, profezie la fece nel 1981: “La combinazione di perdite di vite umane e di danni economici ha una influenza notevole sulla società israeliana e quando questo accade ci si deve aspettare uno scisma politico, sociale e ideologico sia tra la gente che nell’establishment sionista, tra l’ala moderata che chiede il ritiro dai Territori Occupati e l’ala più estrema che continua ad aggrapparsi ai sogni e alle idee del Talmud. Data questa ostitilià tra le due anime, il movimento sionista sperimenterà una vera divisione interna” (p. 329).

Ciò che poteva accadere…

Imad Saba, un caro amico che fu attivo nel FPLP che vive in esilio in Europa, mi sollecitò affinché cercassi di incontrare Habash e lo intervistassi per Haaretz. Da quanto si sa, Habash non ha incontrato israeliani, se non durante la Nakba.

Tanti anni fa, ad Amman, ho intervistato Hawatmeh, compagno di Habash all’inizio e leader del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, che si separò dal FPLP nel 1969. Al momento della intervista anche Habash viveva ad Amman ed era vecchio e malato. Ho continuato a postporre il mio incontro, fino alla sua morte. Mentre leggevo il libro, sentivo il dispiacere per non avere incontrato questo uomo.